|

||||||||||||

|

Martes 9 de agosto de 2005 Marcó un hito para la geología y, todavía hoy, la paleontología discute las consecuencias del hallazgo. No obstante la relevancia del descubrimiento, la comunidad científica internacional -probablemente por intereses geopolíticos de algunos países- no le ha dado el reconocimiento que merece. Por Gabriel Stekolschik (*)

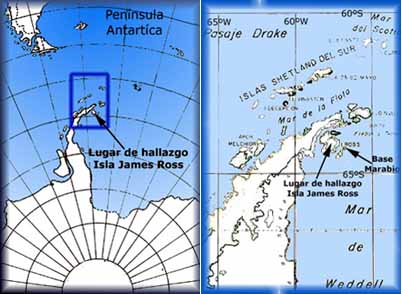

Durante el verano de 1986, cuatro investigadores argentinos desembarcaron en la isla James Ross, un sitio inhóspito localizado en el extremo norte de la península antártica, para tratar de comprender cómo fue el continente blanco hace 70 millones de años. Ninguno de ellos era especialista en vertebrados, y menos en dinosaurios. Lo que sí sabían era que el mundo de la paleontología esperaba ansioso un descubrimiento que confirmara la hipótesis de que estos grandes reptiles habían sido un grupo de distribución global. Lo que no imaginaban era que las dificultades que deberían enfrentar durante la expedición los conducirían hasta los restos fósiles de un gigante herbívoro. Contra viento y burocracia Después de casi una década de interrupción, la democracia había reinstalado el Programa de Geología Antártica del Instituto Antártico Argentino y, con serios inconvenientes de transporte y abastecimiento, los científicos volvían a hacer pie en un territorio que, hasta entonces, había “pertenecido” a las fuerzas armadas. A los problemas logísticos -que los dejaron varados durante diez días en la Base Marambio- y las inclemencias climáticas -que los tuvieron encerrados una semana en sus minúsculas carpas- se sumó otra complicación inesperada: «Tuvimos que instalar el campamento a unos 12 kilómetros del sitio planificado originalmente pues el lugar había sido ocupado por científicos británicos», recuerda el doctor Eduardo Olivero, paleontólogo, en aquel momento director de la expedición y hoy investigador principal del Conicet en el Centro Austral de Investigaciones Científicas de Ushuaia. Así fue como, mientras los británicos se desplazaban en triciclos, los argentinos debían recorrer a pie 12 kilómetros de hielo y fango para llegar, cada día, hasta el lugar que habían proyectado estudiar. «Teníamos los pies mojados y sentíamos mucho frío, cansancio y hambre por el excesivo gasto de energía», evoca el doctor Roberto Scasso, hoy profesor del Departamento de Geología de esta Facultad quien, junto con dos estudiantes de geología, completaba entonces el grupo de investigación. El día del dinosaurio Las huellas de triciclo encontradas a menos de 50 metros del sitio del descubrimiento prueban que el hecho de tener que caminar -obligando a mantener la vista en el suelo en forma continua- finalmente resultó ventajoso. «Volvíamos agotados después de todo un día de trabajo cuando Eduardo ve algo en el camino en un lugar donde ya habíamos estado trabajando», comenta Scasso. «Vi una pequeña parte de un hueso que sobresalía del piso -relata Eduardo Olivero- me agaché y limpié cuidadosamente el área expuesta hasta que quedó al descubierto un fragmento de roca que tenía incrustados huesos fósiles que parecían corresponder a una mandíbula con un diente. En ese instante -se entusiasma Olivero- sentí lo que produce el momento culminante de todo hallazgo paleontológico: que había encontrado la pieza faltante que todo el mundo busca». «Fue el primer dinosaurio hallado en ese continente, y sigue siendo el más completo conocido hasta el momento», explica la doctora Zulma Gasparini -quien recibió y estudió los restos fósiles en 1986- desde el Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de La Plata. Huesos de otro mundo Hace 75 millones de años la Antártida no era un territorio helado. Dado que los continentes no estaban dispersos como en la actualidad, la circulación oceánica era mucho menos enérgica, con menor intercambio de masas de agua, lo que permitía que la temperatura fuera más pareja en todo el planeta. Así, el clima antártico era templado y permitía la presencia de vegetación y de fauna terrestre. Si bien el anquilosaurio -ese es su nombre científico- era un animal terrestre, fue encontrado en un lugar que, en aquella época, era un ambiente marino costero. ¿Habría entrado en el agua para bañarse? «Probablemente era el estuario de un río», señala Scasso, e hipotetiza: «El animal podría haber sido arrastrado al agua por una creciente fluvial, y luego haber sido llevado por la corriente hasta el mar, en dónde se habría hundido rápidamente por el peso de su coraza». La relevancia del hallazgo En su momento, el descubrimiento permitió a la ciencia confirmar varias hipótesis. Si había animales herbívoros de gran tamaño, al menos en las estaciones de mayor luminosidad, debía haber también suficiente vegetación disponible para alimentarlos. Por lo tanto, el clima antártico de aquellos tiempos no debía ser particularmente frío. Por otro lado, el hallazgo planteó el problema de explicar cómo habían llegado los dinosaurios al continente blanco. «Junto con otras evidencias geológicas y paleontológicas, permitió afirmar que en aquel entonces habría existido un puente terrestre hacia Sudamérica por el que habrían migrado hacia la Antártida», ilustra el doctor Scasso. Entretanto, los ecos del descubrimiento de enero de 1986 llegan hasta nuestros días: «En este momento tenemos en Francia un artículo en revisión en el que proponemos una nueva clasificación para este anquilosaurio, pues no pertenece a ninguna de las familias hasta ahora conocidas», consigna la doctora Gasparini. Pese a su relevancia, el hallazgo apenas tuvo difusión en la comunidad científica.«Muchos meses después, leyendo la sección de ciencia del New York Times, me enteré de que se había confirmado que nuestro grupo había encontrado el primer dinosaurio antártico», comenta Olivero. Curiosamente, tampoco la Internet ni las bases de datos científicas dan cuenta de los autores del descubrimiento, publicado recién en 1991 en un libro de la Universidad de Cambridge. «Después de muchos años de carrera uno se da cuenta de que a veces se esquiva citar determinados trabajos en función de intereses personales o, aun, nacionales. Y hay países que tienen intereses políticos en la Antártida, y en la ciencia también hay política», opina Roberto Scasso. La Argentina es uno de los doce países signatarios del Tratado Antártico, un convenio que congela las aspiraciones territoriales, pero que no implica la renuncia de derechos de soberanía.

(*)

Centro de Divulgación Científica - FCEyN. |

|||||||||||